Por José Luis Ortega Vidal

Por José Luis Ortega Vidal

El megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se plantea como objetivo principal combatir la pobreza en el sureste del país.

Para ello, se busca generar cientos de miles de empleos durante las próximas décadas, al aprovechar la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico, vía los puertos de Coatzacoalcos -en Veracruz- y Salina Cruz -en Oaxaca-, así como la creación de doce Zonas Económicas Especiales, llamadas Polos de Desarrollo del Bienestar o PODEBIS.

Los parques industriales, PODEBIS, se ubicarán en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, en zonas comunicadas por el tren interoceánico que funciona desde 1894, época del porfiriato, y se está modernizando por el gobierno de la autodenominada 4T o Cuarta Transformación.

Desde la perspectiva económica, el CIIT oferta una infraestructura multimodal de trenes, carreteras, puertos y aeropuertos, al sector privado internacional que podrá transportar y comerciar mercancías entre Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica.

Tal como el Canal de Panamá, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec será un enlace a nivel mundial, con el añadido de fábricas locales cuyas manufacturas se colocarían en mercados de México y el resto del planeta.

La magnitud de un megaproyecto como el CIIT, implica una transformación macroeconómica, de geografía política, demográfica, sociopolítica, microeconómica, histórica, así como cultural.

Amado Cruz Malpica, alcalde de Coatzacoalcos -con unos trescientos diez mil habitantes- estima un potencial crecimiento de la población en este municipio y la región, a unos dos millones y medio de ciudadanos durante los próximos diez años, como consecuencia de inversiones comerciales y los PODEBIS. (Diario del Istmo, 8 de agosto 2024).

Este trabajo indaga factores culturales del CIIT, a partir de hechos que décadas atrás produjeron trastornos severos en la vida de miles de familias pertenecientes a grupos étnicos originarios, entre Oaxaca y Veracruz.

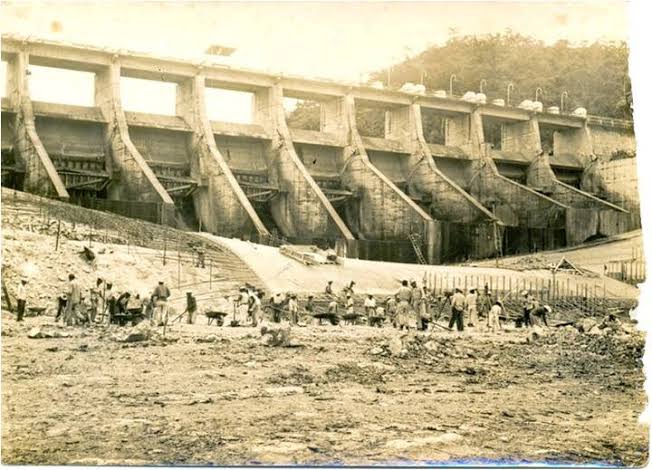

La creación de dos presas en la zona del Papaloapan –entre las décadas de los años 40s y 80s del siglo XX- se propuso solucionar las consecuencias de severas inundaciones en Tuxtepec, Oaxaca, y Tlacotalpan, Veracruz, así como numerosos municipios vecinos en el denominado Bajo Papaloapan.

Dichas presas impulsaron la producción hidroeléctrica en beneficio del país y durante su construcción se argumentó que los pueblos indígenas reacomodados serían rescatados del abandono y la pobreza.

Esto último no ocurrió, pues las afectaciones socioculturales y de pérdida de identidad de mazatecos y chinantecos enviados a territorio veracruzano, presentan elementos de etnocidio, si nos atenemos a la definición de éste, como el proceso de destrucción de la cultura de un grupo étnico a través de la cual se niega el derecho a promover, disfrutar e incentivar las tradiciones, así como desarrollar el arte, las raíces e incluso la lengua de un pueblo (Jaulin, Robert, 1968)

Medio siglo después del reacomodo de mazatecos y chinantecos, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se propone lo mismo: abatir la pobreza en nueve entidades del sureste pasando por territorios indígenas, con el argumento de que será de beneficio para los mismos pueblos originarios.

Conozcamos detalles de este nuevo megaproyecto, así como antecedentes históricos del mismo.

Conozcamos, además, un nuevo elemento surgido en el siglo XXI: la crisis del agua.

Comisión del Papaloapan y presas hidráulicas; presos culturales y etnocidio

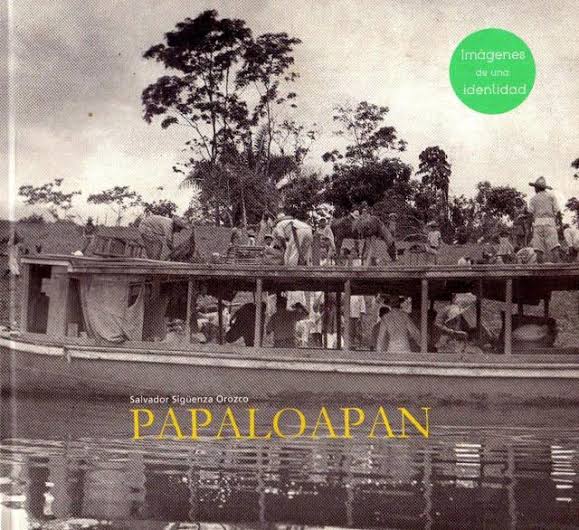

La Comisión del Papaloapan fue un organismo decretado por el presidente Miguel Alemán Valdés el 26 de febrero de 1947, tras una mega inundación que en septiembre de 1944 provocó severos daños materiales y humanos a municipios de la cuenca del río Papaloapan, desde Tuxtepec -en Oaxaca- hasta Tlacotalpan -en Veracruz-.

La fuerza descomunal del huracán que generó un desbordamiento más del Papaloapan, marcaría un antes y un después en la vida, la historia, el devenir de zonas específicas de la llamada región jarocha, identidad que -a decir del doctor Alfredo Delgado Calderón- define al sur de Veracruz, pero también se encuentra en territorios de Oaxaca y de Tabasco.

La atención a las problemáticas en la cuenca del Papaloapan se registra desde el sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho, quien firmó un decreto el 16 de octubre de 1944 para declarar de utilidad pública el estudio y construcción de obras hidráulicas…

No obstante, fue durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés cuando la Comisión del Papaloapan entró en operación.

“Durante varias semanas miles de familias vivieron en los techos de sus viviendas pasando hambre y enfermedades y se desconoce el número de muertos que se registró en el periodo. Unos meses después –y retomando la experiencia de la Comisión del Valle del Tennessee en Estados Unidos de América– el entonces presidente Miguel Alemán fundó en 1947 la Comisión del Papaloapan, con la finalidad de llevar a cabo estudios técnicos para el diseño de un megaproyecto de desarrollo que implicaba no solo el control del caudal de los afluentes del Papaloapan, sino también la construcción de la primera gran planta hidroeléctrica en México” (Bartolomé; Barabas, 1990; p. 36).

El proyecto desarrollado por la Comisión del Papaloapan, señalaque:

“También incluía la planeación de grandes extensiones de agricultura extensiva y la introducción a la modernidad para indígenas de la región norte del estado de Oaxaca y el sur del estado de Veracruz que se caracterizaban por ser territorios multiétnicos, pero también atrasados y pobres”. (Villa Rojas, 1955:p. 37).

Esta visión de una población originaria ciertamente afectada por el atraso social y la pobreza, resulta debatible por la “planeación” -desde el Estado- para introducir a los pueblos mazatecos y chinantecos en la “modernidad”.

Como se verá más adelante en este trabajo, los pueblos originarios de Oaxaca que fueron reacomodados para la construcción de las presas “Miguel Alemán” y “Miguel de la Madrid”, tenían -y tienen- una visión distinta de su cultura y en base a ella impulsaron durante siglos su particular forma de vivir bajo condiciones económicas de autoconsumo, de comercio por intercambio, de respeto al entorno ecológico de ríos, bosques y selvas, apegados a sus tradiciones, sus normas y el empleo de su lengua materna.

Todo ello les fue arrebatado al momento de impulsarse la llamada “modernidad” sin tomar en cuenta su parecer, y al enviarlos a territorios desconocidos -en la vecina entidad veracruzana- cuyas características geográficas y culturales son totalmente distintas y donde han vivido durante las últimas décadas bajo condiciones de identidad dañada o perdida.

La aculturación de los miles de chinantecos y mazatecos reacomodados se generó, entre otros motivos, por la pérdida de contacto con sus antepasados –sus cementerios fueron destruidos, borrados bajo el agua de las presas- y la pérdida costumbres, ritos, ceremonias heredadas de generación en generación.

Por otra parte, el hecho de haber sido Miguel Alemán Valdés el presidente que dio nacimiento a la Comisión del Papaloapan, marcó una coyuntura política de relevancia histórica para Veracruz.

No sólo por la atención directa a los municipios del bajo Papaloapan y del sur -entre ellos Acayucan- sino por el origen mestizo y jarocho de Miguel Alemán Valdés -nació en el pueblo mixe popoluca de Sayula de Alemán, en 1903- y su influencia en el poder de Estado de la región.

Durante el alemanismo, a mediados del siglo XX se impulsó la comunicación carretera del país, lo cual incluyó las vías 180 y 185 que hasta la fecha cruzan el istmo de Tehuantepec.

La Comisión transformó la cuenca del Papaloapan a través de proyectos y mega inversiones del gobierno; mientras en lo político el alemanismo marcó -desde Alvarado hasta Coatzacoalcos y sus límites con Tabasco- los derroteros del poder durante casi más de cuatro décadas; desde los años cuarenta hasta los ochenta.

El artículo 3 del decreto de la Comisión del Papaloapan le otorgó:

“Las más amplias facultades para la planeación, proyecto y construcción de todas las obras de defensa de los ríos, las de aprovechamiento en riego, desarrollo de energía y de ingeniería sanitaria, las de vías de comunicación comprendiendo vías de navegación, puertos, carreteras, ferrocarriles, telégrafos, y las relativas de creación y ampliación de poblados, y tendrá también facultades para dictar todas las medidas y disposiciones en materia industrial, agrícola y de colonización, en cuanto todo lo anterior se refiere al desarrollo integral de la cuenca del Papaloapan. (Esto Pasó, 2013, p. 1).

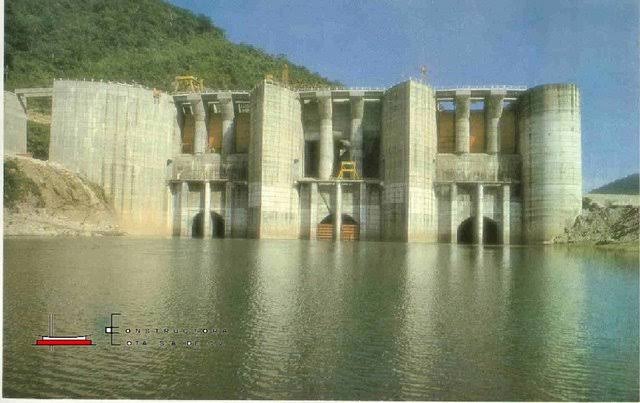

La presa “Miguel Alemán o Temascal”, fue construida a partir de 1948 sobre terrenos de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, donde por siglos se han ubicado etnias chinantecas y mazatecas.

En el caso de la presa “Miguel de la Madrid o Cerro de Oro” -cuya obra arrancó en 1972- los afectados fueron habitantes de treinta y siete ejidos en el municipio de San Lucas Ojitlán –región de La Chinantla-, Oaxaca, quienes producían maíz, frijol, chile, ajonjolí, tabaco, arroz, camote, y hablaban su lengua materna, hoy casi perdida: el chinanteco.

La UNAM, en su boletín del Archivo Histórico del Agua (2006/vol11/no33/6.) expone una caracterización detallada de los afluentes que alimentan a lo que define como el Alto Papaloapan y el Bajo Papaloapan:

“En el bajo Papaloapan se sitúan algunas localidades como Tuxtepec, Oaxaca, Cosamaloapan y Tlacotalpan, Veracruz, entre otros poblados ribereños. En esta zona es donde se presentaban las mayores pérdidas agrícolas y pecuarias por las inundaciones en temporadas de lluvias y ciclones. El alto Papaloapan está localizado en la subregión de los estados de Oaxaca y Puebla, en él se encuentran las sierras de Zongolica, Huautla, Ixtlán de Juárez, Villa Alta y la sierra Mixe, además comprende parte de los valles de Tehuacán y de la Cañada Poblano-Oaxaqueña.

Es importante señalar que, a parte de las subregiones descritas, se considera una región adicional que es el medio Papaloapan o cuenca intermedia, localizada en la vertiente noroeste de la Sierra Madre Oriental, en los límites de los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz. Su hidrografía está integrada por nueve ríos principales y de un gran número de corrientes subsidiarias, entre las que destacan el Río Grande o Alto Papaloapan, Río Salado, Río Santo Domingo, Río Valle Nacional, Río Tonto, Río Obispo, Río Tesechoacán, Río San Juan Evangelista y Río Blanco.” (Ríos Jessica, 2006).

Pueblos originarios, desarrollo y justicia: un acercamiento

Entre el 2023 y el 2024, desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) se impulsa un Plan de Justicia por el desplazamiento de los pueblos mazatecos y chinantecos, de cuyo documento se extraen los párrafos siguientes:

“Durante muchos años el Estado mexicano ha impuesto la creencia de que es necesario estar dentro del desarrollo y la modernidad, promoviendo el desarrollo económico por encima del bien colectivo y cultural de los pueblos indígenas; la ejecución de proyectos nacionales cuyos objetivos estratégicos están enfocados a la sociedad nacional, hace que la toma de decisiones se imponga con un enfoque unitario desde la visión de Estado-Nación con alta productividad, pero niega la posibilidad de diferentes desarrollos, como visiones y sistemas de valores de los pueblos indígenas que conforman la nación mexicana.

Ejemplo de ello son las presas Miguel Alemán (1948) y Miguel de la Madrid (1972), que fueron proyectos nacionales que afectaron directamente a poblaciones mazatecas y chinantecas del estado de Oaxaca y que fueron desplazadas al estado de Veracruz. Han pasado más de 60 años de la primera y más de 40 años en la segunda; las poblaciones desplazadas continúan siendo afectadas por esta decisión unilateral donde perdieron su territorio y fueron reacomodados en su nuevo entorno natural y cultural; donde se vieron discriminados en todos los factores y tuvieron que ir adaptándose para sobrevivir en territorios ajenos a su cultura.”

En la actualidad los proyectos de reacomodo de poblaciones mazatecas y chinantecas se suman al megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo es atender el rezago histórico en el sureste de la República, al tiempo de apoyar a las poblaciones indígenas por cuyos territorios atraviesan trenes, carreteras y se colocarán los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS).

El gobierno de la 4T o Cuarta Transformación afirma haber consultado a los pueblos originarios y asegura que éstos le dieron autorización para el CIIT y sus consecuencias en rubros delicados como el ecológico, la modificación de tierras empleadas en cultivos ancestrales y de autoconsumo como el maíz para ser empleadas en proyectos industriales.

En el lado oaxaqueño las protestas no cesan y pueblos originarios rechazan haber sido consultados y menos haber aprobado el CIIT. Apenas el pasado mes de febrero, fueron vinculados a proceso –puestos en manos de un juez- nueve activistas que se oponen al Corredor Interoceánico, en La Mixtequilla. (EDUCA, Servicios para una Educación Alternativa A.C., 6 de febrero, 2024)

En el documento del Plan de Justicia por el desplazamiento de los pueblos mazatecos y chinantecos, se lee:

“La construcción de las presas como proyectos nacionales dio impulso a la región de la cuenca del Papaloapan: además de evitar inundaciones se plantea la generación de electricidad.

Sin embargo, no beneficiaron directamente a la población mazateca y chinanteca.

Se manejó como movilización de personas a mejores territorios, pero realmente fue un despojo de su territorio, un reacomodo a tierras que no corresponden a su organización y tradición comunitaria.

El desplazamiento de personas de manera forzada conlleva la vulnerabilidad de los derechos humanos, en la pérdida de su territorio y de su cultura; creando un desarraigo en las comunidades y afectando sus valores comunitarios y familiares, así como la pérdida de la identidad de los jóvenes y un futuro incierto en su desarrollo comunitario.

Las comunidades reacomodadas quedaron como isletas en medio de un gran territorio mestizo con una economía dirigida más al mercado nacional e internacional, como es el caso de la piña y la caña de azúcar.”

Nos encontramos ante una condición histórica común en el Estado mexicano: durante el siglo XX y el XXI se afectó a grupos minoritarios, en aras de la búsqueda de un beneficio para las mayorías; coyuntura política e histórica que terminó por poner en evidencia limitaciones del accionar oficial, frente a una sociedad sumamente compleja por su multiplicidad étnica, cultural, lingüística, geográfica, como es la mexicana.

El Plan de Justicia del INPI, añade:

“Estas condiciones contrastan mucho con su territorio despojado, en el cual tenían tierras boscosas, una economía doméstica, donde la mayor parte de productos de consumo la encontraban en su territorio (pesca, recolección, cultivo de milpa, un sistema donde se intercalan diferentes cultivos y logran una cosecha abundante y diversa).

Por esto las comunidades de reacomodo, mazatecas y chinantecas, levantaron la voz para presentar el Plan de Justicia por el desplazamiento de los pueblos de reacomodo en Veracruz.”

Pueblos reacomodados y el paso del Corredor Interoceánico

Familias mazatecas y chinantecas desplazadas de Oaxaca por la construcción de las presas se reacomodaron en los municipios veracruzanos de Juan Rodríguez Clara, Tierra Blanca, Cosamaloapan, Isla, Tres Valles, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, San Juan Evangelista, José Azueta, Santiago Tuxtla, Playa Vicente y Alvarado; todos sureños, todos en zonas culturales jarochas y varios de ellos ubicados en el escenario donde hoy corre el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Antes del reacomodo de estas familias y pueblos, grupos originarios y afrodescendientes ya habitaban la parte veracruzana del istmo de Tehuantepec.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec abarca setenta y nueve municipios: cuarenta y seis del lado oaxaqueño, así como treinta y tres en territorio veracruzano.

En el estado de Veracruz, el CIIT incluye los municipios de:

Soteapan, Playa Vicente, Coatzacoalcos, Mecayapan, Uxpanapa, Hueyapan de Ocampo, Cosoleacaque, Pajapan, Minatitlán, Tatahuicapan de Juárez, Sayula de Alemán, Zaragoza, Acayucan, Las Choapas, Jesús Carranza, Oteapan, Isla, San Andrés Tuxtla, Juan Rodríguez Clara, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Jáltipan, Texistepec, Hidalgotitlán, Catemaco, Agua Dulce, San Juan Evangelista, Chinameca, Ixhuatlán del Sureste, Santiago Tuxtla, Soconusco, Oluta, Moloacán y Ángel R. Cabada.

La mayoría de estas demarcaciones cuenta con población indígena, ya sea nativa o reacomodada, tanto por la construcción de las presas como por otras causas.

En el municipio de Uxpanapa hay pobladores zoques desplazados de Chiapas por la erupción del volcán Chichonal en 1982; también totonacos originarios de la región de Papantla -al centro-norte de Veracruz- beneficiados con reparto de tierras; así como familias indígenas que migraron por decisión propia a lo largo del tiempo y en búsqueda de mejores condiciones de vida.

La mayor parte de los habitantes de Uxpanapa son chinantecos de varias generaciones, luego del reacomodo por la presa “Miguel de la Madrid”.

En la entidad oaxaqueña, el CIIT incluye los municipios de: Juchitán de Zaragoza, San Juan Guichicovi, San Blas Atempa, San Juan Cotzocón, San Mateo del Mar, Unión Hidalgo, San Juan Mazatlán, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, Salina Cruz, Asunción Ixtaltepec, Matías Romero Avendaño, Santa María Petapa, Santa María Xadani, El Espinal, Santo Domingo Petapa, Santa María Chimalapa, Guevea de Humboldt, Santiago Lachiguiri, San Dionisio del Mar, San Miguel Chimalapa, San Pedro Comitancillo, Santiago Yaveo, San Lucas Camotlán, San Pedro Huilotepec, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, Santa María Guienagati, Chahuites, El Barrio de la Soledad, Santiago Ixcuintepec, Santa María Jalapa del Marqués, San Pedro Huamelula, Santo Domingo Ingenio, San Pedro Tapanatepec, Santiago Laollaga, Magdalena Tequisistlán, Santa María Totolapilla, Magdalena Tlacotepec, Santiago Astata, Santo Domingo Zanatepec, Santo Domingo Chihuitán, Santiago Niltepec, Reforma de Pineda, Santa María Mixtequilla y San Miguel Tenango.

Hay dos posturas radicalmente distintas entre los pueblos originarios de Oaxaca y Veracruz, respecto al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: el apoyo del lado veracruzano y la resistencia entre los oaxaqueños.

En este trabajo, se indaga en torno al CIIT y las condiciones culturales con que topa en el lado veracruzano.

Primero Presas, hoy megaproyectos de la 4T

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asume la responsabilidad de un Estado mexicano donde el sureste mantiene su condición de pobreza, de injusticia social, de afectación permanente a los pueblos originarios; de rezago histórico, de contraste con el México industrializado del norte, el noreste, el centro y el bajío.

Como respuesta a su propia visión y su compromiso de atender las demandas históricas del sureste, conformado por nueve entidades federativas: Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el autodenominado gobierno de la 4T o la Cuarta Transformación ha impulsado los mega proyectos del Tren Maya, la refinería Olmeca de Dos Bocas y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En Veracruz se encuentra la parte jarocha del istmo de Tehuantepec, donde se ubican decenas de municipios incluidos en los beneficios que -en teoría- traerá el Corredor Interoceánico, pero donde han sido reacomodadas, décadas atrás, miles de familias de grupos humanos originarios, así como étnicas nativas inmersas en sus propias problemáticas históricas.

Casi ochenta años después de la inundación en la cuenca del Papaloapan, se retoma la idea de aprovechar el istmo de Tehuantepec para abatir la pobreza y el rezago histórico del sureste mexicano.

Con la misma intención nació una comisión gubernamental que buscó volver habitables los municipios del bajo Papaloapan y resolver los requerimientos de energía eléctrica hacia la mitad del siglo XX.

Hubo logros, sí, pero hubo sacrificios humanos y culturales, amén de haberse heredado rezagos socioeconómicos e históricos vigentes en municipios donde atraviesa el megaproyecto del CIIT.

Corredor Interoceánico, impacto biocultural

El doctor en Derecho, José Samuel Aguilera Vázquez, opinó en torno a la condición multifactorial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: con aspectos económicos, de conectividad, pero también de implicaciones culturales.

Esto apuntó:

– Los estudios de aprobación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, deben contemplar el impacto biocultural, es decir qué va a ocurrir con las identidades que están alrededor del transístmico.

Yo no sé si existan, pero es necesario, porque a partir de un tráfico mercantil y de la intervención en el territorio, va a haber reacomodo de identidades y lo peor que puede pasar en este caso, es que haya una asimilación forzada que está prohibida por la Organización de las Nacionales Unidas (ONU).

Doctor Aguilera, hay un proceso de resistencia cultural que lleva más de quinientos años en el Istmo de Tehuantepec ¿Son previsibles, algunas afecciones a las culturas originarias que han sobrevivido en el Istmo de Tehuantepec?

– Sin duda, todos los proyectos de geopolítica impactan en las identidades, pero también hay otra verdad, todas las identidades se han reconstruido a lo largo de todas las intervenciones; en Asia, Europa, África y Oceanía, y en todas partes. Aquí lo que hay que recuperar es la capacidad de las propias comunidades para reconfigurar por voluntad propia; es decir, tienen el derecho de plantear cómo reaccionan ante una intervención. Lo malo es cuando la intervención los arrasa y esto depende ya de la organización que tengan en ese momento las comunidades. El istmo es muy combativo; tiene organización política a partir de la COCEI.

Sí, doctor, hay pueblos que han presentado resistencia, sobre todo en la región zapoteca, que dicen “No quiero aquí el Polo de Desarrollo o no quiero aquí el Corredor Interoceánico…”

¿Cuál sería, desde su perspectiva, el camino a seguir por parte de las comunidades frente al gobierno y las empresas?

– Por parte del gobierno conciliar; de parte de las empresas entender y consultar. Por parte de los pueblos, emitir opinión y evidentemente fortalecer la resistencia cultural. Otra área posible, también, es la resistencia jurídica; pero eso depende de la estrategia de cada comunidad y pueblo.

¿Usted cree que sí, se va a aterrizar finalmente el CIIT?

– Tan es así, que es la voluntad de Canadá, Estados Unidos y de México. No hay vuelta de hoja, (respecto al CIIT) estamos ante lo inevitable.

Resistencia cultural, sin evidencia en Veracruz

Sobre la resistencia cultural en torno al Corredor Interoceánico, a mediados del 2023 fue entrevistado el doctor Alfredo Delgado Calderón. Se le preguntó sobre el impacto del CIIT respecto de una potencial resistencia cultural en territorio veracruzano; esto respondió:

– “Mira, el Corredor Interoceánico abarca dos estados, y en sentido estricto cuatro porque Tabasco y Chiapas también forman parte del istmo; pero la resistencia cultural en el caso de Veracruz no es evidente porque las obras que se están haciendo son mínimas, no han tenido el impacto real en la sociedad hasta el momento y dudo que lo tengan, porque ya falta un año y medio para que termine esta administración federal, y bueno las obras son mínimas; el puerto de contenedores que se había planeado pues todavía está en obra negra; del ferrocarril transístmico que originalmente iba a ser de doble vía, apenas se le ha dado mantenimiento a la línea que ya existía y muchos puentes ni siquiera se han cambiado, siguen siendo los mismos puentes de tiempos de don Porfirio, de los años veinte, todavía son puentes de hierro con remaches.

Entonces no ha habido un impacto real en la sociedad; apenas se está haciendo el libramiento de Sayula; las carreteras no se han adaptado para que pasen tráiler con contenedores; es más, todavía hay tramos de muchos kilómetros, donde la carretera está en muy malas condiciones; no se ha cumplido con la infraestructura mínima que se requiere, para ser una alternativa al canal de Panamá, como se supone que era la intención del corredor internacional.”

Al momento de redactar trabajo, un año después de la entrevista con el historiador, arqueólogo y antropólogo Delgado Calderón, ya se inauguró el Tren de Pasajeros Interoceánico –en diciembre del 2023-; también se concluyó el libramiento de Sayula de Alemán, que consta de 5.7 kilómetros.

Sin embargo, las carreteras 180 y 185, en sus tramos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, presentan malas condiciones, como lo observó el doctor Delgado Calderón un año antes.

De los doce Polos de Desarrollo del Bienestar anunciados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se ha construido ninguno.

Se han licitado los Polos de Desarrollo de Coatzacoalcos (I y II), Texistepec, San Juan Evangelista y Salina Cruz…pero sólo eso.

En el caso del Polo de Desarrollo del Bienestar de Texistepec, cuyo terreno mide 462.69 hectáreas, el 28 de febrero del 2024 se realizó la ceremonia de banderazo a la obra, pero no hay nada en concreto, salvo la limpieza y desmonte del predio y la contratación, para tal fin, de cien trabajadores.

Respecto al tema del patrimonio arqueológico, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha realizado los trabajos de supervisión a lo largo del Corredor Interoceánico y no hay afectaciones.

CIIT, infraestructura carretera falsa

(Tomado de columna CLAROSCUROS, 5 de agosto del 2024)

La noche del doce de junio del 2022, pobladores del municipio de Jesús Carranza, en la parte veracruzana del istmo de Tehuantepec –donde cruza el megaproyecto del Corredor Interoceánico- interrumpieron el paso del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir la liberación de su alcalde electo, Pasiano Rueda Canseco, preso desde el 2021 en el marco de las elecciones municipales de aquel año.

El presidente viajaba por carretera entre Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz; las dos ciudades cuyos históricos puertos comunican los océanos Pacífico y Atlántico.

De este modo, AMLO viajó -hace dos años y dos meses- entre las poblaciones de La Ventosa y Acayucan, separadas por 199 kilómetros.

El domingo pasado, en un campo deportivo de Sayula de Alemán, Veracruz, AMLO inauguró la construcción y modernización de la carretera La Ventosa-Acayucan, con la inversión –de acuerdo a información ventilada en el evento- de 9 mil 073 millones de pesos.

Alguien engañó al presidente López Obrador y el autor de tal acción debe ser investigado y castigado.

Sólo así se explica que el jefe del ejecutivo haya expuesto un discurso por más de cuarenta minutos, reiterando su política sexenal de no robar, no mentir, no engañar al pueblo, al tiempo de inaugurar una obra multimillonaria y sin concluir.

Y es que, entre Acayucan, Veracruz, y La Ventosa, Oaxaca, efectivamente cruza la carretera federal 185 o transístmica; pero –de modo específico- entre Sayula de Alemán y Palomares, Oaxaca, corren 93 kilómetros donde no hay huellas de una nueva construcción ni modernización.

Lo único que se ha construido del lado veracruzano entre Acayucan-La Ventosa es un libramiento de 5.7 kilómetros que evita cruzar la cabecera municipal de Sayula de Alemán.

Dicho libramiento, muy bien construido, por cierto, necesario y moderno, apoya a los automovilistas en el ahorro de tiempo al continuar desde Sayula hacia Jesús Carranza, Veracruz, y desde este municipio a Palomares, municipio de Matías Romero, en Oaxaca.

De los 199 kilómetros que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, anunció como construidos y modernizados durante el actual gobierno, en la parte veracruzana apenas se realizaron los 5.7 kilómetros del referido libramiento en Sayula de Alemán.

Ciertamente hay una carretera de cuatro carriles entre Acayucan y Sayula, que conecta con el nuevo libramiento y mide unos cinco kilómetros; sólo que es una rúa construida durante algún sexenio anterior y que durante el gobierno de AMLO ha recibido mantenimiento básico.

Detallo: entre el libramiento de Sayula y la carretera que cruza la cabecera de este municipio, efectivamente se modernizó un tramo de unos cinco kilómetros que se encontraban en pésimas condiciones y hoy han quedado modernizados.

Retorno al tema medular de este CLAROSCUROS: una vez atravesado el libramiento, los viajeros del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec retornan a la carretera 185 y habrán de atravesar pueblos de Sayula, San Juan Evangelista hasta llegar a Jesús Carranza.

Entre Sayula de Alemán y Palomares, están los 93 kilómetros sin nueva construcción ni modernización…

Vaya, ni siquiera se han atendido los baches que cada temporada de lluvias aparecen y se incrementan, en el caso de no recibir la atención adecuada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró una obra que –según la SCT- incluye seis puentes, dieciséis entronques y quince pasos vehiculares en beneficio de once municipios de Veracruz y Oaxaca.

Del lado oaxaqueño, entre Palomares y La Ventosa, seguramente se realizó lo inaugurado este domingo; pero del lado veracruzano el único municipio beneficiado en forma directa ha sido Sayula de Alemán, por el libramiento de 5.7 kilómetros y el arreglo del tramo en la carretera 185 que cruza su cabecera,

Sí, el libramiento también beneficia colateralmente a los pobladores de Acayucan y San Juan Evangelista que ahora están mejor conectados…bien.

Aquella noche del 12 de junio del 2022, cuando fue abordado por pobladores de Jesús Carranza que pedían la libertad para su alcalde electo, AMLO tuvo que detenerse en Palo Dulce, la comunidad de paso obligado para adentrarse a la cabecera carranceña, antes denominada Santa Lucrecia.

Durante años ahí –en Palo Dulce- se han colocado topes y retenes policiacos; es un sitio de taxis; es un espacio obligado de paso lento, dificultoso, debido al cruce de trailers, camiones con ganado, docenas de miles de migrantes, vehículos que atraviesan el Corredor Interoceánico en su estructura carretera.

Nada ha cambiado en Palo Dulce ni entre Sayula y Palomares a lo largo de 93 kilómetros supuestamente “construidos y modernizados”, lo cual resulta falso.

López Obrador conoce esta región como conoce todo el país…

Pero el sur veracruzano lo conoce aún más porque lo recorrió a pie, en autos, de muchas maneras pues por aquí pasó en sus marchas hacia la ciudad de México, hace más de tres décadas…

De hecho, ya libre e instalado como alcalde, Pasiano Rueda pudo dialogar con el presidente y le pidió un puente entre la cabecera municipal y la histórica población de Suchilapan del Río…

El presidente aprobó la obra y el puente quedará concluido pronto.

Resulta de suma importancia remarcar el peso estratégico de la carretera Acayucan-La Ventosa al ser parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

¿Por qué el presidente saliente y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, encabezaron un evento que además de su peso simbólico en el escenario político nacional, implica un compromiso institucional al más alto nivel, por tratarse de infraestructura del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las cuatro megaobras del sexenio, sin estar debidamente informados?

¿La mentira viene del Secretario de Comunicaciones y Transportes o él también ha sido víctima?

Hay Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS), concursados y asignados a empresas como Mota Engil y Pro Istmo; hay otros capitalistas involucrados en la creación de parques industriales a lo largo del istmo de Tehuantepec, con los cuales se pretende generar cientos de miles de empleos durante los próximos años…

¿Cómo impulsar los aterrizajes de las inversiones multimillonarias en dólares, si ocurre una inauguración carretera con medias verdades y mentiras?

¿Quién mintió en Sayula de Alemán este domingo cuatro de agosto?

¿Por qué mentir?

¿Cuáles son las consecuencias de una mentira de esta envergadura?

¿Cómo procesará Claudia Sheinbaum, desde la praxis del poder, una coyuntura como la vivida en el istmo veracruzano?

Luego de la publicación de este artículo, al ser cuestionado sobre la condición que guarda la carretera 185 en el tramo de Sayula de Alemán-Jesús Carranza y el límite con Palomares, Oaxaca, el líder ganadero Isaac Velasco García, respondió: “está igual que hace 24 años”.

Velasco García es líder de la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz, con oficinas en Acayucan, desde donde representa a más de treinta asociaciones ganaderas locales en igual número de municipios del sur veracruzano.

Importante productor pecuario, Isaac Velasco es nativo y vecino de Jesús Carranza, a donde viaja cotidianamente y cruza los 93 kilómetros donde cuya construcción y modernización se “inauguró” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sin que –estrictamente- se haya invertido uno de los más de 9 mil millones de pesos aplicados por el gobierno federal…

Crisis hídrica

Hasta la primera quincena de junio del 2024, tal como ha ocurrido en buena parte del estado de Veracruz y del país, la parte del sur veracruzano ubicada en el istmo de Tehuantepec sufrió una sequía intensa, con más de seis meses de duración.

Autoridades municipales de Coatzacoalcos, atendieron la falta de agua en la ciudad, con el empleo de pipas.

Lo mismo ocurrió en Acayucan y varios municipios sureños.

Es decir, se atiende la demanda de agua resolviendo temáticas de infraestructura, sin haber ido, previamente, al fondo del problema: la deforestación y la contaminación.

El 23 de noviembre de 1998, durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, se decretó la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas, que abarca los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan y Tatahuicapan de Juárez.

La Reserva de la Biósfera en la zona de selva tropical, en la zona de Los Tuxtlas, Veracruz, abarca 155 mil hectáreas.

Es sede -desde 1960- de una Estación de biología tropical de la UNAM.

De acuerdo a la página oficial del gobierno federal: “en la región de Los Tuxtlas se reportan 565 especies de aves (40% son aves migratorias de Norteamérica); 139 especies de mamíferos; 166 especies de anfibios y reptiles; 109 de peces y 1, 117 especies de insectos.”

El fenómeno del cambio climático, la contaminación, el impulso de ganadería extensiva que implica la tala clandestina han dañado profundamente el ecosistema.

La tumba, roza y quema por parte de campesinos -mestizos e indígenas- a fin de preparar terrenos para la siembra de maíz y otros productos, contribuye a la pérdida de bosques, de selva e incluso de acahuales, que constituyen un último reducto para la reforestación natural.

No existe, frente a ello, una política de Estado firme para frenar estas acciones con alternativas económicas, el uso de la ley e inversiones de peso a fin de reforestar y frenar el debilitamiento de manantiales, lagos, lagunas, ríos, arroyos, mantos freáticos.

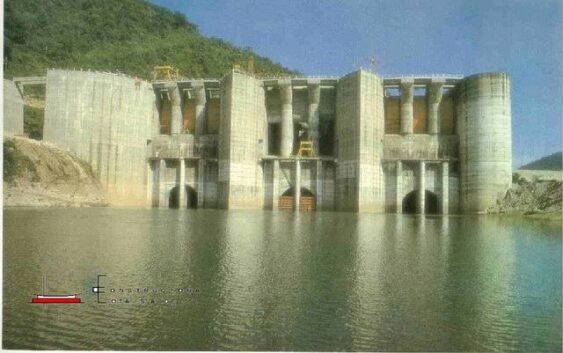

Desde Tatahuicapan de Juárez la presa Yuribia surte de agua a Coatzacoalcos y parcialmente a Cosoleacaque y Minatitlán; se empezó a construir en 1984 y se terminó en 1986; cuenta con 64 kilómetros de tubería de acero.

Dicha presa ha tenido tal impacto en la vida política de la sierra, que sirvió de impulso a la creación del municipio de Tatahuicapan de Juárez en 1998; una población náhuatl que antes formó parte del municipio de Mecayapan.

Veintiséis años después, Tatahuicapan es el municipio con mayor desarrollo económico e infraestructura urbana frente a sus vecinos de Mecayapan, Soteapan y Pajapan, donde permea el rezago social en salud, educación, conectividad y la economía combinada que practican: entre comunitaria y capitalista.

Yuribia se convirtió en instrumento político y resulta común el cierre de sus válvulas para presionar por obras, acciones y dinero a las autoridades de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

Hay, además, un tema de fondo; más allá de la escasez de reforestación, el debilitamiento del afluente Yuribia ha presentado niveles críticos durante el 2024 -y desde antes- frente a una feroz sequía.

El sur está industrializado desde hace más de medio siglo; su sector económico secundario se ha debilitado a partir del abandono de Petróleos Mexicanos, la principal empresa generadora de empleos e inversiones en la zona.

Con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se pretende reactivar las inversiones industriales tanto privadas como públicas a lo largo de treinta y tres municipios que -en teoría- reactivarán sus cadenas económicas en el campo, la industria y el sector servicios, además del turismo.

La gran pregunta es de dónde se obtendrá el agua necesaria para alimentar estos proyectos.

Si en Oaxaca se defienden espacios territoriales y agua, en Veracruz no hay problemas con los territorios donde se colocarán los Polos de Desarrollo del Bienestar, pero sí hay una crisis del agua y buena parte de ésta se ubica en las montañas de la sierra de Los Tuxtlas, deforestada y habitada por grupos humanos originarios, vigilantes del agua, de la que -una vez más- podrían ser despojados; aunque entre ellos también hay quienes contribuyen a las problemáticas climáticas.

Otra parte del agua dulce en el sur veracruzano, y concretamente en el istmo de Tehuantepec, proviene de la sierra Atravesada o sierra de Niltepec, en Oaxaca, donde nace el río Coatzacoalcos.

La Sierra Atravesada o de Niltepec es una cordillera ubicada en la región del Pacífico Sur del y forma -junto con la sierra de Tres Picos- la estribación más noroccidental de la sierra Madre de Chiapas.

Hay agua de sobra: CONAGUA

El 28 de febrero del 2024, Pablo Robles Barajas, director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Golfo Centro, calificó de muy delicada la situación hídrica en el país, ante la sequía que ya ocurría y se veía venir con mayor fuerza, lo cual se prolongó durante el primer semestre de este año.

A punto de finalizar el segundo mes del año, el funcionario ubicó el déficit de lluvias nacional y estatal en un 25 % con relación al promedio normal.

Pablo Robles Barajas fue entrevistado durante la ceremonia de arranque de la construcción del Polo de Desarrollo del Bienestar del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Texistepec.

Los Polos de Desarrollo van a requerir mucha agua ¿Cuál será la solución al respecto?

– Hay agua suficiente donde están los Polos de Desarrollo, para alimentar los Polos de Desarrollo y también a las poblaciones cercanas; así están hechos los proyectos de que sí se les va a dar agua; en Texistepec hay agua suficiente, de sobra para la zona industrial, pero además la población no debe carecer de agua…

Texistepec es un pueblo vecino de Oluta, el lugar donde -según la tradición- nació La Malinche, doña Marina, Malinali, la mujer de origen popoluca que apoyó a Hernán Cortés durante la conquista del pueblo azteca.

En ambos lugares escasea el agua.

En la zona rural de Texistepec cruza el río Chiquito, afluente del río Coatzacoalcos.

El chiquito, empero, es un afluente contaminado por varios motivos: la ganadería, las poblaciones humanas ubicadas en sus orillas, y por haberse ubicado en Texistepec la Compañía Exploradora del Istmo (CEDI), durante las décadas de los 70s y 80s, dedicada a la explotación de azufre, materia prima natural en esta región donde también abunda el chapo, vinculado al petróleo.

Durante décadas Texistepec ha luchado por dos causas: obtener suficiente agua potable para su población -de origen popoluca- y la explotación de su materia prima útil en el sector industrial con beneficios directos para el pueblo.

En Oluta, el abastecimiento de agua potable llega desde el manantial Platanillo, ubicado en San Pedro Soteapan -sierra de Santa Martha, con población popoluca y nahua-.

Desde Platanillo el agua recorre unos treinta kilómetros, suministra del vital líquido a Soconusco y arriba a la red a cargo de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), con oficinas en Acayucan.

Soconusco es un municipio de origen nahua, hoy mayormente habitado por familias mestizas.

Acayucan también es de origen prehispánico y cuenta con algunas comunidades rurales indígenas pero la mayor parte de sus aproximadamente ochenta mil habitantes, son mestizos.

La CAEV distribuye agua a la zona urbana acayuqueña y a Oluta; pero, ante la insuficiencia del agua que provee el manantial de Platanillo, los municipios beneficiados se apoyan con pozos y aun así sufren severos problemas para abastecer de agua a la ciudadanía.

La crisis más severa se ha vivido en el 2024.

Hasta el mes de mayo, la sequía se prolongó para cumplir más de medio año sin lluvias en esta zona que atraviesa el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El río Uxpanapa

Sergio Plata Azpilcueta es funcionario en Braskem Idesa, Complejo Petroquímico privado con sede en Nanchital de Lázaro Cárdenas, Veracruz.

Al mismo tiempo, es presidente de la delegación sur de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, Asociación Civil (AIEVAC).

Fue entrevistado sobre el tema del agua para los Polos de Desarrollo del Bienestar I y II, a construirse en Coatzacoalcos y esto expuso:

– Lo suministrará la CONAGUA. Se traerá del acueducto Uxpanapa-La Cangrejera…del Yuribia. Este sistema tiene décadas funcionando para suministrar agua a la industria sin comprometer el consumo humano.

¿La AEIVAC confía en este suministro de agua para la industria por parte de CONAGUA?

– Por supuesto; sin embargo, hay que dar mantenimiento e ir renovando la infraestructura. La CONAGUA trae un plan ambicioso al respecto y eso dará confiabilidad al sistema en el largo plazo.

Río Michapan, alternativa

El gobierno de Veracruz aprobó durante el primer semestre del 2024, la realización de un Proyecto Ejecutivo para la Construcción de una Nueva Fuente del Sistema Múltiple de Agua Potable para las localidades de Acayucan, Oluta y Soconusco.

Se trata solo del proyecto para tomar agua desde el río Michapan que nace en la sierra de Los Tuxtlas, atraviesa Acayucan, desemboca en el río San Juan, afluente a su vez del río Papaloapan.

Aterrizar este proyecto en una obra implicaría el respaldo del gobierno federal y deberá incluir una Planta Potabilizadora porque el Michapan se contamina a lo largo de su curso desde las poblaciones asentadas en sus orillas.

No existe un posicionamiento oficial en torno al potencial empleo del río Michapan como suministro de agua para la población de Texistepec y el Polo de Desarrollo a instalarse ahí.

Lo cierto es que el manantial Platanillo aporta un gasto de 200 litros por segundo al norte de Acayucan; sin embargo, a las poblaciones de Acayucan, Oluta y Soconusco sólo llegan 150 litros por segundo, pues a lo largo de la línea se dota de agua a ranchos particulares y a comunidades rurales.

En Acayucan existe una batería de pozos en la localidad de Apaxta, con capacidad de aportar 160 litros por segundo pero cuya operación sólo permite la aportación por debajo de los 80 litros por segundo.

De acuerdo al proyecto ordenado por la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, del gobierno estatal a cargo del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, el INEGI y la CONAPO estiman -hacia el año 2050- una población de 76 mil 676 habitantes en el conjunto de cabeceras municipales de Acayucan, Oluta y Soconusco. Este cálculo no incluye la población de las zonas rurales.

La Planta Potabilizadora de Agua que se deberá construir, dotaría de 200 litros de agua por segundo, desde la boca toma en una presa existente en la comunidad de Gran Bretaña, municipio de Acayucan.

En el proyecto se lee:

“Para el cálculo de la demanda de agua se tomó en cuenta el uso doméstico para una población total al año 2050, de 76, 676 (habitantes), servicio público, comercial o industrial (de servicios o de producción) y gastos por pérdidas físicas actuales.”

Es notable la ausencia del municipio de Texistepec y del Polo de Desarrollo de Bienestar (PODEBI) en este proyecto financiado por la CAEV.

Si bien, el CIIT incluye a treinta y tres municipios veracruzanos en sus alcances, las vías del Tren Interoceánico no atraviesan por todos.

Texistepec -donde más escasea el agua- es sede de un PODEBI, cuenta con vías del tren, lo mismo que Oluta, pero Acayucan, Soconusco y los municipios de la sierra de Santa Martha como Soteapan -donde se ubica el manantial de Platanillo- no.

En San Juan Evangelista también cruza la vía del Tren y ahí estará otro PRODEBI, cuyo suministro de agua no ha sido clarificado públicamente.

Coatzacoalcos, búsqueda de soluciones

La mañana del lunes 24 de junio pasado, el colectivo Todos Unidos por Coatzacoalcos dio a conocer un proyecto de reforestación con el que se busca disminuir dos grados centígrados en la temperatura del municipio.

Coatzacoalcos sufrió temperaturas de cuarenta y cinco grados con sensación térmica de calor superiores a los diez grados durante los meses de abril y mayo del 2024.

Se convirtió, así, en uno de los municipios más afectados por los períodos de altas temperaturas en el estado; ubicados también en el resto del país.

Autoridades municipales y estatales, aunados a empresas privadas donarían seis mil árboles para plantar en espacios públicos con el afán de una réplica en hogares.

Se prevén resultados a cuatro años.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos dio inicio a un proyecto de pre inversión para innovar el abastecimiento de agua potable a unos trescientos cincuenta mil ciudadanos.

La inversión en el proyecto ejecutivo será de dos mil millones de pesos, con el objetivo de eliminar la dependencia de la presa Yuribia.

Participan la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatzacoalcos.

Amado Cruz Malpica, alcalde porteño, informó que la infraestructura hídrica de veinte kilómetros tendrá como fuente la presa “La Cangrejera”, con vasos receptores del Arroyo Teapa.

Será rehabilitada la estación de bombeo PB-3 a fin de proveer dos mil litros por segundo de agua a las poblaciones de Mundo Nuevo, Villa Allende y Rabón Grande, pertenecientes a Coatzacoalcos.

En la actualidad desde la presa Yuribia se reciben setecientos cincuenta litros por segundo de agua más doscientos cincuenta litros por segundo desde pozos.

Coatzacoalcos está en la búsqueda de solución a su crisis hídrica tanto para el abastecimiento en el consumo humano como al sector industrial que se pretende incrementar con los Polos de Desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, asomo a su historia

Existen varios istmos en el planeta y su función siempre remite a la unión de rutas marítimas y por ende a la conexión intercontinental.

Un istmo es una franja estrecha de tierra que divide dos cuerpos de agua diferentes, en este caso dos océanos: el atlántico vía el golfo de México y el pacífico.

Europa y de modo particular el imperio español, buscaron durante mucho tiempo una ruta más corta para llegar a la India, en el continente asiático.

El motivo: disminuir costos de viajes comerciales.

La economía, entonces, constituyó uno de los principales impulsos para patrocinar el viaje de Cristóbal Colón en 1492 por parte de los Reyes Católicos de España: Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón.

Colón llegó a la isla Guanahaní -bautizada como San Salvador-el 12 de octubre de aquel año y murió en 1506 con la idea de haber arribado a La India, de ahí la denominación de indios a los habitantes del continente donde desembarcó.

Este hilo, el económico, nos remite al afán del imperio español por aprovechar el istmo de Tehuantepec en sus planes de expansión.

La infraestructura de comunicación terrestre, aérea y portuaria en el istmo de Tehuantepec, se fue construyendo –o consolidando- entre los siglos XIX, XX y lo que va del XXI, en distintos períodos gubernamentales, bajo diferentes contextos históricos y con diversos objetivos específicos y generales.

Con Benito Juárez dio inicio la construcción del tren -1859- cuya conclusión estuvo en manos de la empresa inglesa Pearson durante el porfiriato. En 1907, Porfirio Díaz inauguró una ampliación de las vías.

En forma paralela se construyó el Canal de Panamá, cuya puesta en marcha ocurrió en 1914.

Este primer acercamiento a un antecedente histórico del Corredor Interoceánico permite observar un elemento esencial del proyecto, su vínculo a una condición geográfica natural: la de ser uno de los tres istmos en el continente americano; los otros son el istmo de Panamá y el de Nicaragua.

El doctor Alfredo Delgado Calderón ofrece otros detalles:

“Mira, este proyecto viene desde los tiempos de Hernán Cortés; se quería unir ambos océanos y se le llamaba El Secreto del Estrecho, porque se pensaba que el río Coatzacoalcos era una especie de estrecho que daba paso del Golfo de México al Océano Pacífico; nunca pudo concretarse esta idea de unir ambos océanos. En el siglo XIX hay varios proyectos, desde hacer un ferrocarril también multimodal que trasladara barcos, hasta hacer un canal y lo que se quedó fue el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, que ha tenido muchos problemas y los sigue teniendo.

En un primer momento se hizo con capital extranjero, inicialmente de ingleses y después de norteamericanos. Incluso, pretendían que el Istmo de Tehuantepec fuera un protectorado norteamericano; por eso se fundó Coatzacoalcos en 1881, como una medida de seguridad para que no se instalara el Protectorado.

Coatzacoalcos no reunía los requisitos porque no pasaba de los mil habitantes, pero se convirtió en cabecera de un nuevo municipio; entonces, el desarrollo que se esperaba fue muy breve, porque casi inmediatamente empezó a operar el canal de Panamá, y el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec no tuvo el uso intensivo que se esperaba.

Después, con José López Portillo, nuevamente hay un proyecto similar, el de Laguna del Ostión, que pretendía hacer un ferrocarril de doble vía, un ferrocarril multimodal, una autopista; hacer de la Laguna del Ostión un gran puerto industrial y remodelar los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz; pero todo se quedó en proyectos; hay obras a medio terminar, hasta que un poco se retoma con las Zonas Económicas de Enrique Peña Nieto, que tampoco…nunca hacen nada.

Y ahora, este proyecto del Corredor Interoceánico es como una copia del proyecto de López Portillo…”

Coatzacoalcos: un puerto prehispánico

En el año 2004 dio inicio la construcción de un túnel sumergido que comunica a la ciudad de Coatzacoalcos con la población de Villa Allende.

El túnel sumergido cruza el río Coatzacoalcos y su ambicioso proyecto –único en América Latina- impulsado desde el sexenio del gobernador Miguel Alemán Velasco- arrancó sin dar aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Alfredo Delgado Calderón, antropólogo, arqueólogo y doctorado en historia, encabezó el equipo enviado por el INAH para revisar los hallazgos que despertaron la alerta entre los constructores del túnel sumergido.

Al respecto, el científico narró:

“Nosotros hicimos las excavaciones en la parte donde se estaba excavando el dique seco, que era el espacio donde se iban a fraguar los elementos que conforman el túnel sumergido; pero cuando llegamos ya habían bajado ocho metros; ya sólo quedaban cuatro metros y habían destruido una gran parte del contexto.

De todos modos, dentro del material descontextualizado y de las excavaciones en los últimos cuatro metros que faltaban encontramos que, en ese espacio, justo frente a la ciudad de Coatzacoalcos -al otro lado del río- inicialmente, hacia 400 ó 500 años antes de Cristo, hubo una aldea de pescadores olmecas.

Eran pescadores que tenían una pesca especializada.

¿Por qué lo sabemos? Porque había diferentes tipos de plomadas; cada plomada es para una especie distinta.

Era una pesca intensiva y especializada, pero al inicio de la era cristiana empiezan a llegar grupos foráneos, sobre todo teotihuacanos, mayas e incluso de otras culturas; por ejemplo, los zoques de Chiapas y de algunos pueblos costeros en el norte del estado de Veracruz.

Quiere decir que esta pequeña aldea de pescadores (fue) creciendo y se convirtió en un puerto comercial, multicultural.

¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos materiales no solamente de diferentes culturas sino muy diversos.

El comercio fuerte en este puerto estaba en elementos que van a ser importantes: uno es el petróleo; están comerciando con petróleo crudo, que lo preparan de diferentes maneras, como lo que nosotros llamamos chapopote, pero en realidad es petróleo crudo, que lo vamos a encontrar a veces casi cristalizado, a veces revuelto con zacate…”